�ڎ�

�V�����O���t�@�C�����������A�����̃t�@�C���ɃA�N�Z�X���邽�߃t�@�C��������͂���ɂ́A�L�[�{�[�h����t�@�C��������͂������ɁA���[�v�����g���Ƃ��Ɏg���t�@�C���_�C�A���O���g���ق����ԈႢ�����Ȃ��BJava �ł́AFIleDialog �N���X�� getDIrectory, getFile ���\�b�h���g���B���̃R�[�h�����s����ƁA�I�������i���͂����j�t�@�C�����̃t���p�X���\�������B

// �t�@�C���_�C�A���O�̃C���X�^���X���쐬

FileDialog filedlog = new FileDialog(new Frame(), "�t�@�C���w��"); filedlog.setVisible(true); // ���͏�����荞��

String fname = filedlog.getDirectory() + filedlog.getFile(); System.out.println(fname);

FileDialog �R���X�g���N�^��2�Ԗڂ̈����̓^�C�g���o�[�ɕ\������镶������w�肷��B

�O���t�@�C���֏����o���ɂ́AFileWriter �N���X���g���B write ���\�b�h�ɂ��A���ׂĕ�����ɕϊ�����ċL�������Bfname �� FileDialog ���g���ē��͂������̂��g���B�������݂��I��������̂� close ���\�b�h�ŕ��Ȃ�������Ȃ��B

try {

FileWriter fwrite = new FileWriter(new File(fname), true); // true �͒lj��o��

for (int i = 0; i < 20; i++) {

fwrite.write((int) (100 * Math.random()) + " ");

}

fwrite.write("\n\n");

fwrite.close();

} catch (IOException e) {

System.out.println("�G���[�F" + e);

}

�t�@�C�����Ȃ���ΐV�K�ɍ쐬����A�������݂���ꍇ�́A2�Ԗڂ̈����� true �ɂ��邱�Ƃɂ���āA�t�@�C�����e���c�����܂܁A�Ō�ɒlj������iappend���[�h�j�B

��ʂ̃t�@�C�����o�͂���ꍇ�́A�o�̓o�b�t�@�𗘗p���� BufferedWriter �N���X�𗘗p����Ɨǂ��B���s���o�͂���ꍇ�́Awrite("\n") �Ƃ������� newLine() ���\�b�h���g���B

try {

BufferedWriter bwrite = new BufferedWriter(new FileWriter((new File(fname), true));

for (int i = 0; i < 20; i++) {

bwrite.write((int) (100 * Math.random()) + " ");

}

bwrite.newLine();

bwrite.close();

} catch (IOException e) {

System.out.println("�G���[�F" + e);

}

PrintWriter ���g���A�R���\�[���o�͂Ɠ����悤�ɁAprint, printf �� println ���\�b�h���g���Đ��`������������L�^���邱�Ƃ��ł���Bprintf() ���\�b�h�ŏ����ɏ]���ď������݁A��Ƃ��I�������� close() ���\�b�h�����s���ăt�@�C�������B�t�@�C�����̃G���[�Ȃǂ̔����ɔ����āAtry ... catch �\���̒��Ŏ��s����B

try {

PrintWriter pwrite = new PrintWriter(new File(fname));

for (int i = 0; i < 20; i++) {

pwrite.printf("%5d", (int) (100 * Math.random()));

}

pwrite.close();

} catch (Exception e) {

System.out.println("�G���[�F" + e);

}

PrintWriter �� BufferedWriter ��g�ݍ��킹�Č��������邱�Ƃ��o����B�܂��AFileWriter ���o�R���邱�ƂŁA�ǂ��������[�h�ŏ����o�����Ƃ��ł���B

PrintWriter pw = new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter((new File(fname), true)));

���邢��

PrintWriter pw = new PrintWriter(new BufferedWriter((new File(fname), true));

�O���t�@�C������f�[�^��ǂݏo���ɂ́AFileReader �N���X���g���Bread ���\�b�h�ɂ��A�ꕶ�������o�����Ƃ��o����B�t�@�C���̏I���́u-1�v�����o���邱�ƂŔF���ł���Bfname �� FileDialog ���g���ē��͂������̂��g���B

try {

FileReader fread = new FileReader(new File(fname));

int bt;

while((bt = buffer.readLine()) != -1) {

System.out.print((char)bt);

}

fread.close();

} catch (Exception e){

System.out.println("�G���[�F" + e);

}

�܂Ƃ߂ēǂݏo�����߂ɁABufferedReader �N���X�𗘗p����BreadLine ���\�b�h�ɂ����s�܂ł�1�s�������o�����Ƃ��o����B

try {

BufferedReader bread = new BufferedReader(new FileReader(new File(fname)));

String st;

while((st = bread.readLine()) != null) {

System.out.println(st);

}

bread.close();

} catch (Exception e){

System.out.println("�G���[�F" + e);

}

��荞��1�s���̕�����f�[�^�����o���ɂ́AString.split, Integer.parseInt, Double.parseDouble �Ȃǂ̃��\�b�h��K�v�Ƃ���B���Ƃ��A�����̃X�y�[�X�ŋ��ꂽ int �^�f�[�^�����o���ꍇ�̗�����Ɏ����B

// �f�[�^���������o���i����1�ȏ�̋j

String[] sts = st.split(" +");

// ���l���𐔒l�ɕϊ�����

int[] dat = new int[100];

int n=0;

for(int i=0; i<sts.length; i++)

if(sts[i].length() > 0) dat[n++] = Integer.parseInt(sts[i]); // �擪�̋��폜

��荞�ރf�[�^�̃f�[�^�^���������Ă���ꍇ�́AScanner �N���X�𗘗p��������R�[�h���ȒP�ɂȂ�BhasNext() ���\�b�h�ɂ���ăt�@�C���I�����`�F�b�N���Ȃ���AnextInt(), nextDouble(), next() �Ȃǂ̃��\�b�h�Ńf�[�^���擾����B�f�[�^�̓X�y�[�X�A���邢�̓^�u���Ƃ���B���̓f�[�^���Ȃ��Ȃ����� close() ���\�b�h�����s���ăt�@�C�������B

���l�f�[�^���J���}�ŋ���Ă���ꍇ�́AuseDelimiter(",") ���\�b�h���ĂԁB���̏ꍇ�A���l�ȊO�ɃX�y�[�X�������Ă���ƁAInputMismatchException ��O���ۂ���������̂Œ��ӂ�v����B

�t�@�C�����������߁A�s������i�t�@�C�������Ⴄ�A�f�[�^�̌^���Ⴄ�A�Ȃǁj�Ώ��̂��߂� try ... catch �\���̒��Ŏ��s����B

try {

Scanner fileIN = new Scanner(new File(fname));

while(fileIN.hasNext()) {

System.out.print("<"+fileIN.nextInt()+"> ");

}

fileIN.close();

} catch(Exception e) {

System.out.println("�G���[�F" + e);

}

Scanner �̃C���X�^���X�����̍ۂ̈����Ƃ��āA�t�@�C�����łȂ��ASystem.in ���w�肷��L�[�{�[�h����̓��͎w�߂ɂȂ�B���̏ꍇ�� try ... catch �̒��ɓ���Ȃ��Ă��ǂ��B

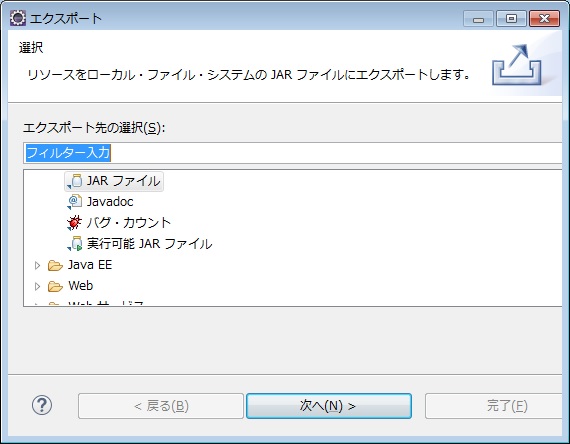

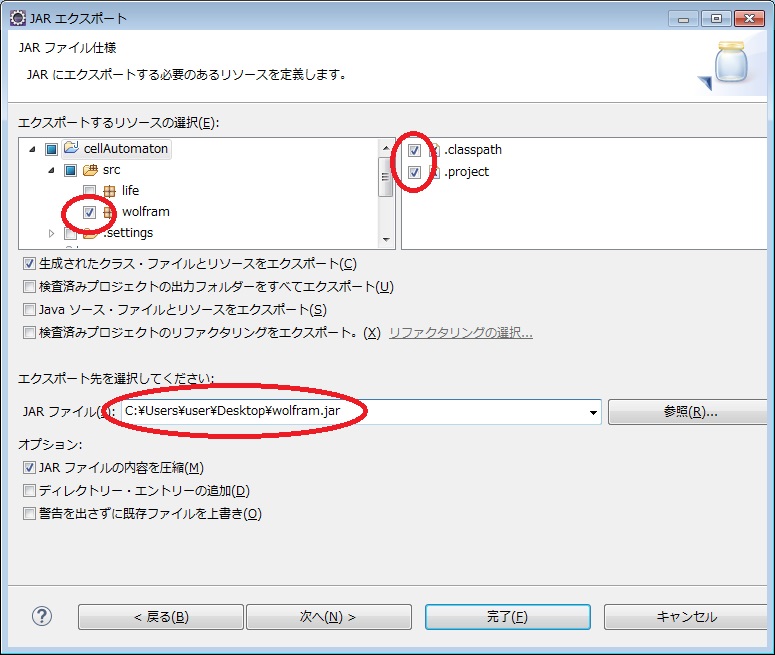

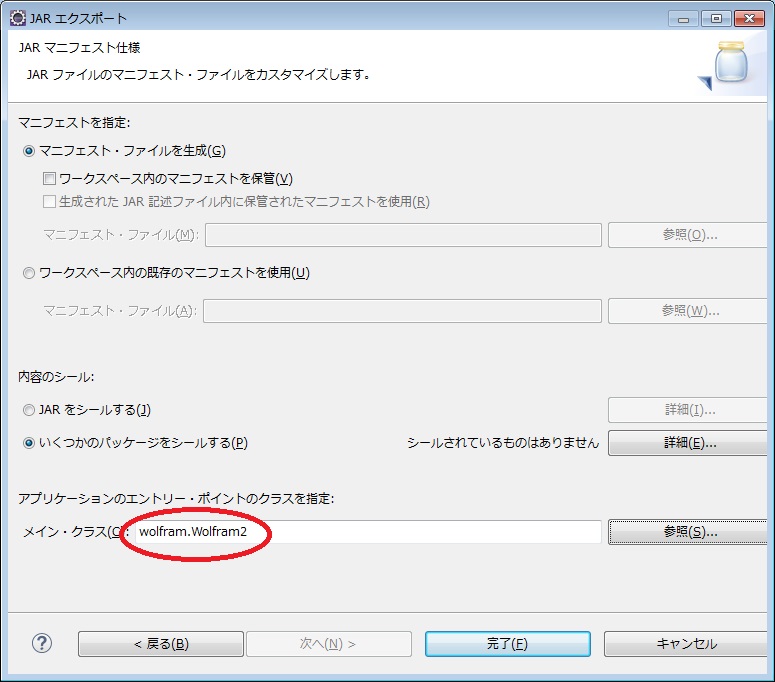

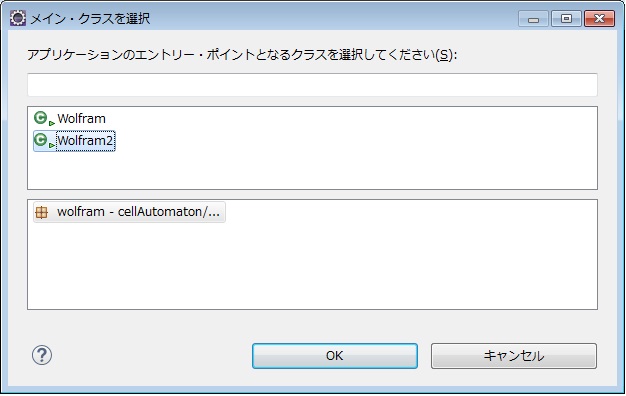

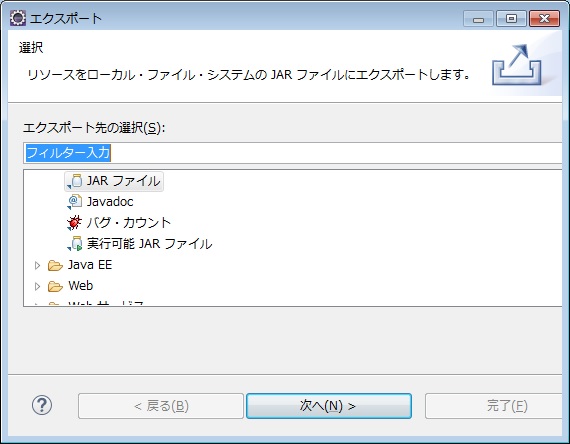

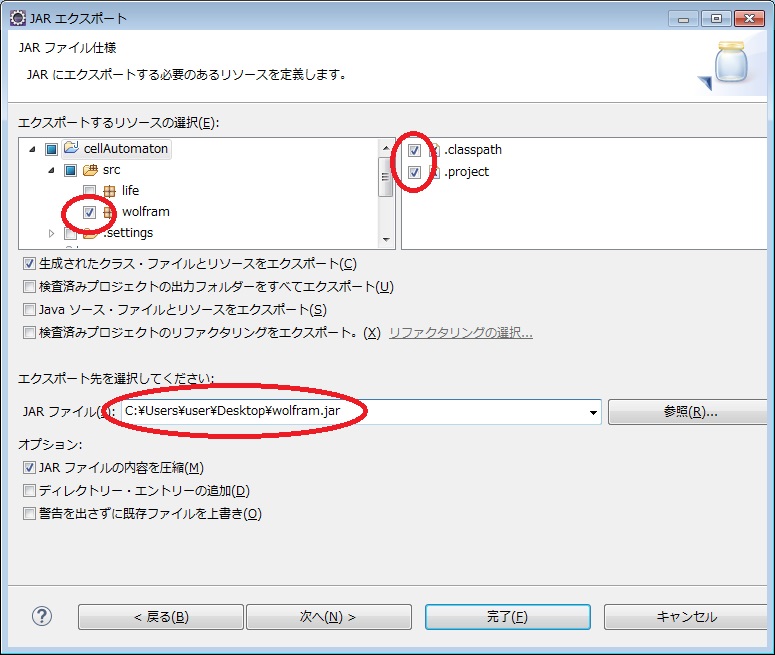

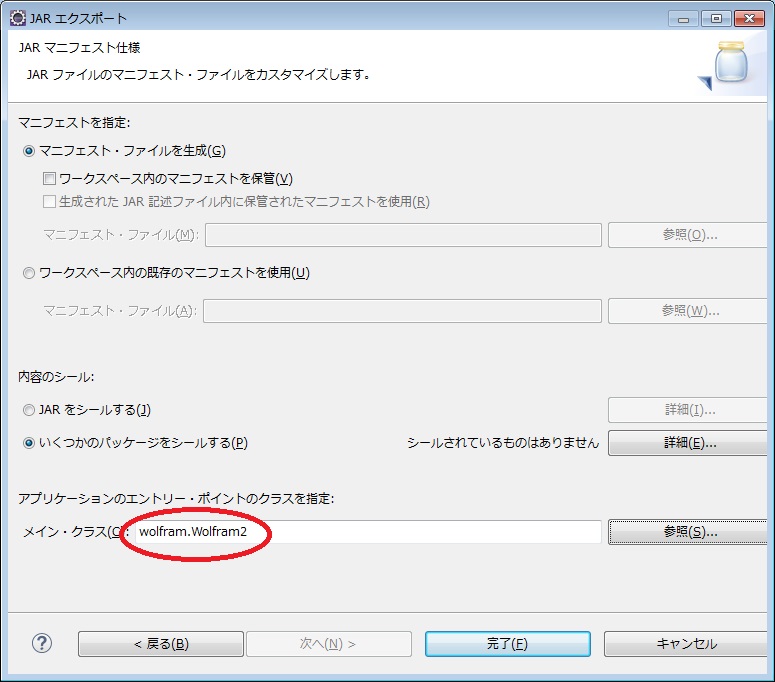

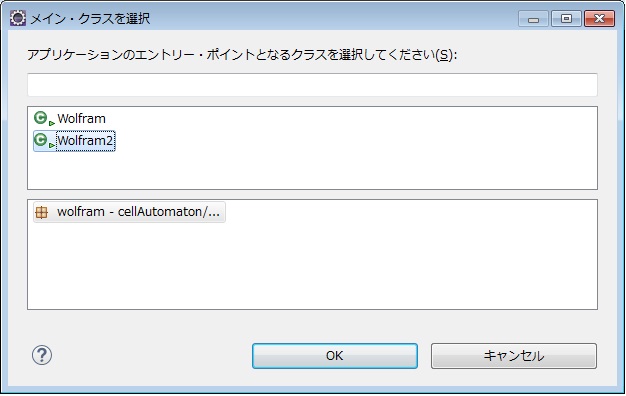

���������v���O���������s�t�@�C���Ƃ��ēƗ�������ɂ́AJAR�`���̃t�@�C���ɂ��Ă����K�v������B���̎菇�͈ȉ��̒ʂ�B

���̎菇�����s���Đ��������A�C�R���iexe�t�@�C���j���_�u���N���b�N����ƁA�P�ƂŃA�v���P�[�V�����������オ��B